7年前の今日。

2008年4月17日、

商人舎発足の会が開催された。

思い出すだけで、

身が引き締まる。

今日は1日、

横浜商人舎オフィス。

今週はあっちこっち出かけて、

ちょっと疲れ気味。

午前中は、

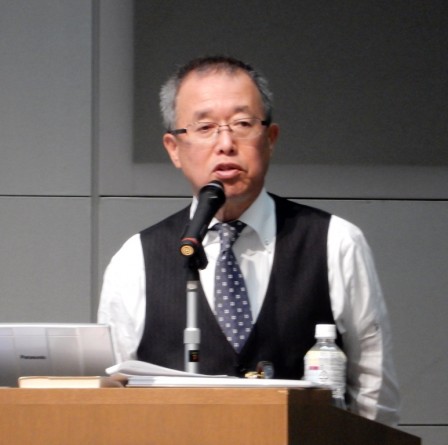

学習院マネジメント・スクールから、

湯沢威名誉教授と、

事務局のおふたりが来社。

中央が事務局長の林純子さん、

右が研究員の山中寛子さん。

学習院マネジメント・スクールは、

故田島義博学習院大学院長が、

2001年に創設。

15年の歴史を持つ。

その構想は、

「日本の企業と産業界の再活性化に

教育を通じて貢献する」

特に流通業界を対象にするのが、

DSCM基礎コース。

ディマンド&サプライチェーン・マネジメント、

つまり需要から供給までの

連鎖的横断的マネジメント。

私は2007年秋から講師を務め、

今年も第一講座で「流通概論」を講義する。

今年度は、

6月から11月までの全13講座。

定員25名で受講料は、

19万5000円。

特にバイヤーやバイヤー候補には、

必須の講義テーマばかり。

それらを一流講師陣が、

熱を込めてレクチャーする。

今日、湯沢先生を始め、みなさんが、

来年度からさらに内容を充実させるべく、

ご相談に来られた。

私は率直に意見を言った。

提案もした。

今期ももちろん、

楽しみな講座だ。

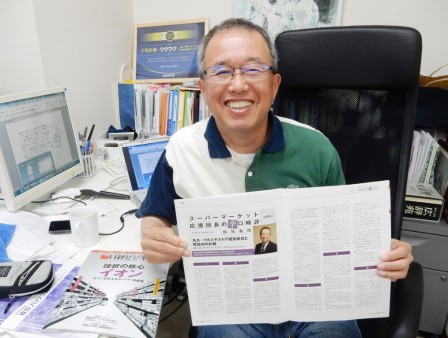

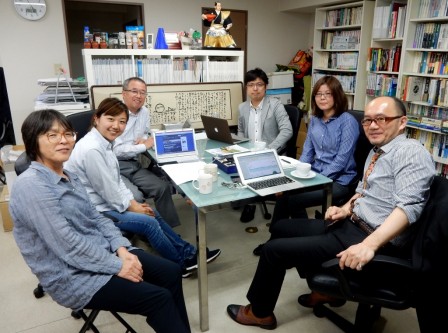

午後には、

商人舎magazineのWeb会議。

右からWebコンサルタントの猪股信吾さん、

㈱プラージュのシステムエンジニア久田裕子さん、

facebookコンサルタントの内田憲一郎さん。

ゴールデンウィークの連休明けに、

商人舎公式ホームページも、

商人舎magazineサイトも、

リニューアルをする。

何度目だろうか。

日々、改善、

日々、改革。

このメンバーはそれに、

確実に応えてくれる。

あいがたい。

その甲斐もあって、

紙の月刊『商人舎』4月号は大好評。

もう在庫がなくなった。

今月の特集は、

「ネットスーパー! 移動スーパー!!」

昨日の朝、私の携帯に電話があった。

㈱大木代表取締役会長兼社長の松井秀夫さん。

この特集を随分と褒めていただいて、

すぐに100部、お買い上げ。

ありがたい。

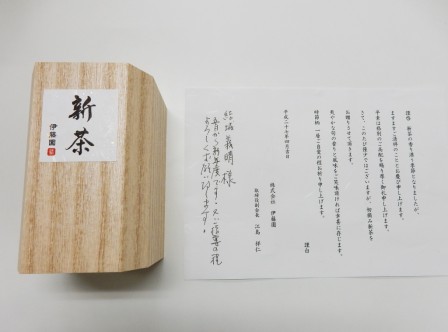

夕方からは、

外山順一郎さん、来社。

立教大学大学院の結城ゼミ3期生。

㈱大和屋代表取締役社長。

東京日本橋の鰹節専門店。

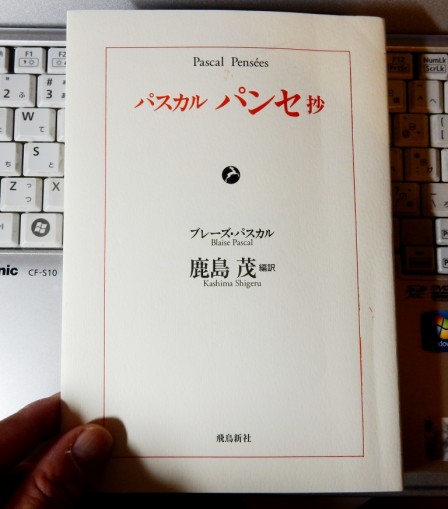

『だしを味わう四季の料理』に、

にんべん、山本海苔店とともに、

大和屋が紹介されている。

はらゆうこ著・マガジンランド刊。

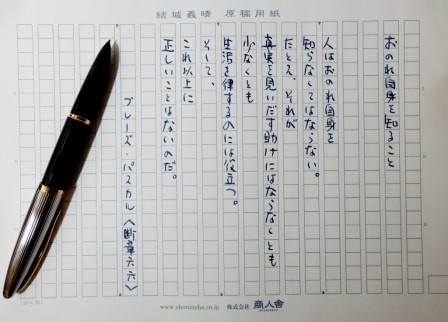

私はA4用紙に2枚、

外山さんに言葉を贈って、

健闘をたたえ、激励した。

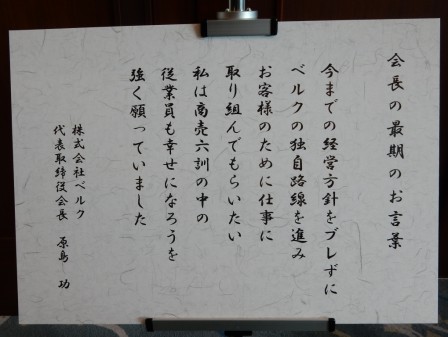

さて、自民党の財務金融部会。

今国会に議員立法で、

酒税法などの改正案を提出する。

酒類安売り競争に歯止めをかけるという目的。

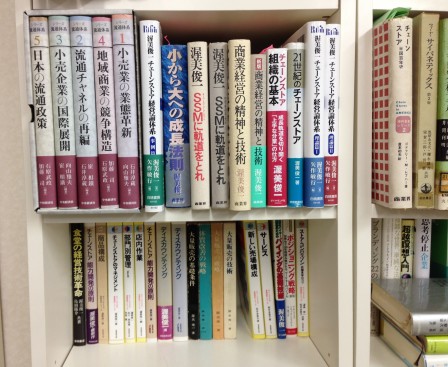

私は㈱商業界の編集長時代、

『明日を切り拓く酒販店』や、

『酒販マーケティング』などの雑誌を、

責任編集していた。

だからこの分野にも、

一定の見方を持っている。

この法案は、納得できない。

日経新聞の社説のタイトル。

「この安売り規制では

町の酒販店を救えない」

「財務相の示す基準を守らない安売り店は、

販売免許を取り消すこともあるという内容。

小規模な店の保護を目的に掲げるが、

この法案には問題が多い」

具体的には、

「酒税法を改正し、

注意しても安売りをやめない店は

まず名前などを公表する。

効果がなければ罰金を科したり、

免許を取り消したりできるようにする」

各地の一般酒販店は、

ずっと「安売り」への規制強化を訴えてきた。

その先頭に立つのが、

全国小売酒販組合中央会。

しかし最近はさらに、

大手ネット通販会社が酒販免許を取得し、

宅配に乗り出している。

つまり一般酒販店は、

安売り店とネット企業の両方から

攻勢されている。

その声を反映して、

自民党の議員立法が出てきた。

しかしまず、

「自社が掲げる安値が経営努力の結果か、

それとも不当な乱売か、

証明や線引きが難しい」

もちろん不当廉売防止には、

独占禁止法がある。

これは世界共通のルール。

「もともと酒類には、

製造、販売、サービスなどで規制が多い」

かつては既存の酒販店を保護し、

酒税の安定した賦課徴収を図るために、

新規参入者に対して厳格な制限が課されていた。

だから総合スーパーもスーパーマーケットも、

さらに酒販店から転換した店以外のコンビニも、

酒を販売することができなかった。

しかし、1998年3月に、

規制緩和推進3カ年計画が設定され、

2001年1月に距離基準が廃止。

2003年9月には人口基準が撤廃。

この時点で、酒類販売は、

事実上、自由化された。

今回は、突然のごとく、

議員立法の「安売り規制」。

もともと酒販免許の自由化は、

消費税導入の裏返しだった。

だから酒税法の規制は、

逆に消費増税の先延ばしを意味するのかもしれない。

日経新聞の社説は言う。

「地方企業や小売店による独自の酒の開発など、

挑戦を後押しする方が長い目で見て

市場は広がる」

つまり安売り規制では、

市場は成長しない。

「タクシー業界への規制強化など

最近、競争を排除する動きが目立つ」

アベノミクスの矛盾。

「しかしイノベーションを生むのは

規制の強化ではなく

緩和や撤廃である」

当然。

「市場競争を通じ

消費者の利便性や満足を高めなければ、

経済の成長も企業の存続もない」

酒類のDSCMを考えると、

規制強化は当然ながら、意味がない。

〈結城義晴〉